「副業元年」と言われる2018年を機に、副業を積極的に推奨する動きが日本中で広がってきた。副業というと、個人にとってのメリットやデメリットを考えがちだが、本記事では、企業視点で、副業導入による社員マネジメントのポイントを中心にお伝えしたい。

日本における副業の実態

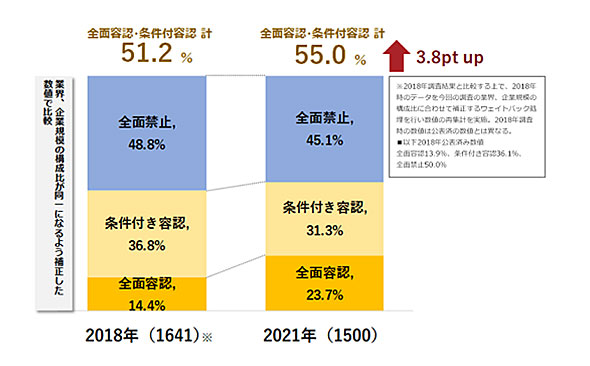

21年に行われたパーソル総合研究所の調査によると、企業における正社員の副業容認率は55.0%であった。18年の51.2%に比べて3.8ポイント増加したことが分かる。しかし、いまだ45.1%の企業では副業を全面禁止にしており、「日本でも副業が浸透している」というには今一歩というのが実状のようだ。(参照リンク)

全面禁止としている企業の中には、導入後の運営が不安であるがゆえ、副業導入に踏み切れないでいる……というケースも多いのではないだろうか。「導入する」「導入しない」どちらの判断をするにしても、重要なのは、企業が社員の副業・兼業を認めるメリットとデメリットをまずはしっかりと理解することだ。その上で、社員の副業に関するマネジメントのポイントを、企業視点でお伝えしたい。

関連記事

副業容認の3つのメリット

まずは、企業が社員の副業を容認することによって得られるメリットについて考えていこう。

(1)社員のスキルアップが見込める

同じ会社に長く勤めていると、その会社における固有のスキルは身についていく一方で、汎用的なスキルは身につきにくいという側面がある。その対策として、ジョブローテーションの仕組みを取り入れるのも一手ではあるが、社員の副業も考慮に入れるべきだと考えている。副業により社外のノウハウを知ることができた社員は、培ったスキルを自社へ貢献してくれることが期待できるからだ。

そもそも「社外で使うリソースがあるのなら、それを自社のために使ってほしい」と人事担当者は思うかもしれない。しかし、副業を通じて社員がスキルアップをすればするほど、自社業務の生産性向上や成果にもつながり、結果的に企業にとってプラスに作用するであろうことにも目を向けるべきだ。

(2)社員エンゲージメント向上につながる

社員の行動を制限し、自社の規則に縛り付けるばかりでは、「この会社で働き続けたい」と思ってもらうことは難しい。副業・兼業が一般化しつつある現代ではなおのことだ。つまり、「ウチの会社は副業が禁止だから、容認している会社に転職しよう」と考える社員が出てくるリスクすらある。

個の時代とも言われる今、むしろ副業を導入することで、社員一人ひとりが希望する働き方・生き方を尊重することが大切だ。このような企業の姿勢が、自社への定着率向上に直結してくる。

(3)他社ノウハウが分かる

組織運営の仕方、チームマネジメントの方法など、他社の内情を知る機会はなかなかない。対外的な「企業の顔」と、その内実が異なるケースも意外と多い。そんな中、社員が副業先で他社の実態を垣間見ることで、新しい視点が得られる可能性もある。

他社での経験を元に、良い部分を自社に取り入れていくことは、変化の多い現代の波に乗り遅れないようにするために重要だとも言えよう。

関連記事

デメリットから見るマネジメントのポイント

ここまでは、企業が副業を解禁することによって得られるメリットについてお伝えしてきたが、同時にデメリットも理解しておかなければならない。それを踏まえた対策を講じることが重要だ。

(1)優秀な人材の流出

これが、企業が副業解禁を踏みとどまる最大の理由ではないだろうか。メリットとしても挙げた通り、社員が副業をすることによって得られる多くの出会いや刺激により、社員自身の成長が期待できるという側面もあるが、一方で、本業外の活動が軌道に乗ることで、自社の退職を検討する社員が出てくることも予想される。

退職するかどうかの判断は社員自身に委ねる以外ないが、それを最小限にとどめられるよう企業側にもできることはある。それは、職場環境を常にアップデートしていくということだ。つまり、副業容認などを含め、社員にとって働きやすいと思える環境を整える努力をしていくことは、言い換えれば、社員の帰属意識向上へつなげるチャンスであるともいえる。

(2)就業に関するトラブル

副業を解禁することによって起こり得るトラブルの一つが、副業にリソースを注ぎ込むあまり、本業に支障が出てしまうということだろう。そのほかには、同業種での副業により、技術や情報が漏えいするリスクも考えられる。

これらのトラブルを避けるために、企業は副業に関する就業規則を明確に定めておく必要がある。例えば、同業他社での副業は禁止としたり、週あたりの副業上限時間を定めたりするなど、事前の対策が重要だ。(参考:厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」)

ここで注意すべきは、企業外活動という特性から、就業規則の変更や周知の徹底がスムーズにいかない場合も多いということである。制度設計とあわせ、その周知に努めることも忘れてはならない。

関連記事

可能性を信じることがマネジメントのカギ

「副業の労働時間の把握」「定期的な面談・ヒアリング」などの職場支援、「副業についてのアドバイス」「副業に対する肯定的な評価」など、副業に対する上司の肯定的な態度が、本業へ良い影響を与えることが明らかになっている。(参照リンク)これは、社員の自分らしい生き方や働き方の選択を応援することが、結果的に本業へのエンゲージメントを高めることにつながることを示唆している。

リスクを恐れるあまり、副業禁止、トップダウン、細かいマニュアルなどの厳しい監視体制の元で社員を縛り付けていれば、社員の当事者意識は醸成されない。そればかりか、視野もどんどん狭くなっていくに違いない。自由度の高い会社が増えていく中、そのような組織のあり方では、事業存続の危機すら感じる。

「自律的に成果を出す組織こそが強い」と私は考えている。その前提に立てば、一定の規律やルールは事業運営において当然必要ではあるが、その根底には、社員一人ひとりの生き方や働き方を尊重した、ある程度の自由さも不可欠である。

副業を通じて、社員が新たな顧客を創出できるかもしれない。多様な物事の見方が養われ、柔軟な発想でイノベーションを起こしてくれるかもしれない。そのような可能性に目を向け、信じることこそが、社員の副業に対するマネジメントのカギとなってくる。

小澤美佳プロフィール:

2008年に株式会社リクルートへ入社。10年間、HR一筋。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学で、キャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。 18年、中米ベリーズへ移住し、現地で観光業の会社を起業。 19年、ニットに入社し、営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。21年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど数々の受賞を実現。 Twitterのフォロワー数は3万2000人。企業PRやHRノウハウを発信中!

関連記事

からの記事と詳細 ( 「社員が副業をする」と言ってきた メリットは3つ、デメリットは2つ - ITmedia ビジネスオンライン )

https://ift.tt/LpUQF7t

No comments:

Post a Comment