現金一括で車を購入する場合はもちろん、カーローンを利用する場合でも頭金や登録諸費用が必要なため、ある程度のまとまった費用を用意しなければなりません。さらにカーライフが始まってからも毎年納税しなければならない自動車税(種別割)、車検、メンテナンスなど、決して安くはない維持費がかかります。

カーリースは、できるだけ負担を減らしながらカーライフが楽しめる車の新しい乗り方として、近年注目を集めています。ここでは、トヨタの軽自動車「ピクシスジョイ」にリースで乗るメリットについて詳しく解説します。

- 定額カルモくんならピクシスジョイに月々18,050円から乗れる

- カーリースなら初期費用が不要、維持費などの出費も含めて定額にできるなどさまざまなメリットも

- ピクシスジョイはデザイン性の高いスタイリッシュな軽自動車が欲しい方におすすめ

カーリースだとピクシスジョイに月々18,050円から乗れる!

カーリースは車のサブスクリプションサービスです。

サブスクリプションとは、携帯電話や音楽配信サービスなどのように毎月定額制で契約して利用するしくみのこと。

そのため、車の所有者はリース会社ですが、利用者は車をマイカーのように自分だけの物として自由に利用できたり、乗りたい新車を選ぶことができたりするのが大きなメリットです。

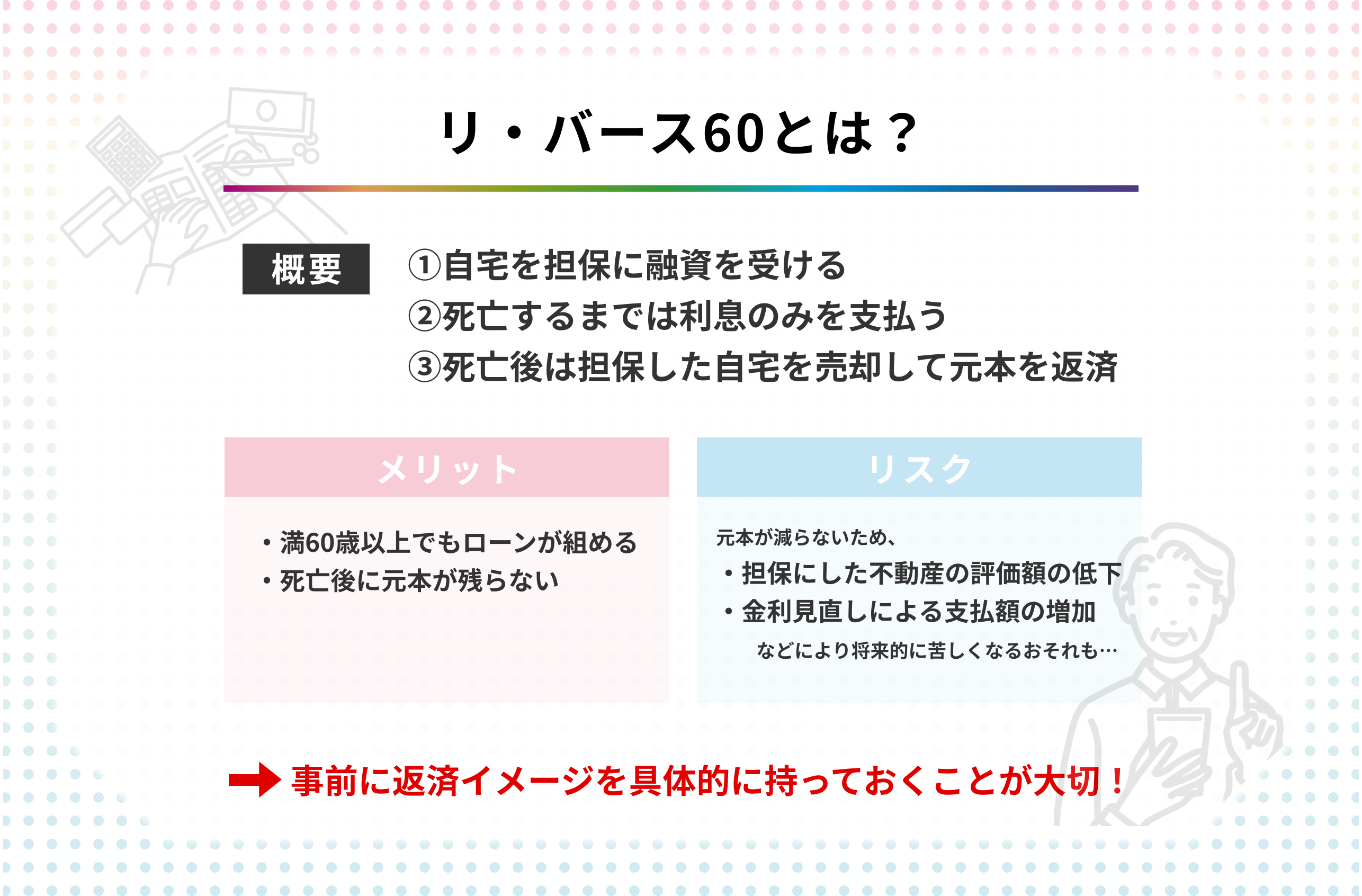

まずは、カーリースがお得な理由や契約年数ごとのデリカD:2の金額などをご紹介します。

カーローンよりお得に車に乗れるカーリース

カーローンとカーリースは、どちらも月々分割で支払いながら新車に乗る方法ですが、カーローンは車の購入時に金融機関などから借入れた購入資金の返済であるのに対し、カーリースは所有者であるリース会社に支払う使用料という違いがあります。

月々の支払い内容にも差があります。カーローンでは借入れた車両価格を分割して返すだけですが、カーリースでは車両使用料のほかに税金や自賠責保険料などの維持費も含まれています。

カーローンでは月々の返済額と別に維持費を負担する必要がありますが、カーリースはそれらが月額料金に含まれていることで支払いがフラットになり、カーローンより少ない負担で新車に乗ることができます。

契約年数ごとのピクシスジョイの料金は?

カーリースの月額料金は、契約期間によって変わります。一般的には長期契約になるほど月々の金額は抑えられますが、原則として中途解約ができないため、月額料金と契約期間のバランスを考え無理のない契約にすることが大切です。

ここでは、「おトクにマイカー 定額カルモくん」でピクシスジョイを契約した際の料金を基に、契約期間によって月々どの程度の支払いの差が生じるのかを確認してみましょう。シミュレーションは「F X“SA III”」2WD車で、メーカーオプションやカーナビなどのアクセサリー、メンテナンスプラン、「もらえるオプション」は追加せずに行っています。

なお、以下の月額料金は各種税金や自賠責保険料がコミコミの価格です。

| 契約年数 |

月額料金 |

| 11年 |

18,050円 |

| 10年 |

19,150円 |

| 9年 |

20,140円 |

| 8年 |

22,010円 |

| 7年 |

23,880円 |

| 6年 |

25,420円 |

| 5年 |

27,290円 |

| 4年 |

31,030円 |

| 3年 |

36,475円 |

| 2年 |

48,575円 |

| 1年 |

81,575円 |

※2022年3月25日時点の料金です

ピクシスジョイの料金をシミュレーションしてみる

リースでピクシスジョイを手に入れるメリットとは?

リースは月々の支出を抑えて車を利用できることや、ライフステージに合わせて乗換えができることなど、さまざまなメリットがあります。ほかにも、ピクシスジョイをリースする上で知っておきたいメリットを見ていきましょう。

なお、リースの月々の料金は、車両価格から返却時の価値(残価)を引いた金額を契約期間で割って算出しているため、税金などの諸経費が含まれていても安く利用できます。

1. 定額で利用できる

車を維持するためには、税金や保険料、メンテナンス費用などさまざまな出費が発生します。しかし、リースでは月々の料金にそれらの費用が含まれているため、急な出費の心配がありません。契約期間中はずっと定額で利用できるので、家計管理もしやすくなります。

2. 頭金や初期費用がいらない

車を購入するには頭金などの初期費用が必要となりますが、リースではそれらの費用も必要ありません。そのため、まとまった資金を用意することが難しくても新車に乗ることができます。

3. 経費として計上できる

通常、車などの高額な買い物を経費として申告するには減価償却が必要で、一度に全額を計上することはできません。しかし、リースは定額制サービスと同様に、利用料をそのまま経費として計上することが可能です(業務で使用した場合に限ります)。

ほかにもカーリースのメリットとしては、以下のようなものがあります。

- 新車に乗れる

- 手続きが簡単

- メンテナンスも定額にできる(リース会社による)

デメリットもしっかり把握しておこう

好きな新車にお得に乗れるカーリースですが、いくつかデメリットもあります。

・走行距離制限がある

カーリースではリース会社ごとにひと月の走行距離制限が設けられており、超えた場合は超過分の料金や、残価の低下相当額の負担が発生することがあります。

なお、カーリースの定額カルモくんでは7年以上の契約で走行距離制限がありません。通勤や仕事などで頻繁に車を利用する方や、遠距離の移動が多い方でも、安心してカーライフを楽しめるでしょう。

・返却時には原状回復が必要

カーリースでは、契約期間満了時に車をリース会社へ返却します。その際、傷やへこみなどを修復して原状回復する必要があります。そのため、元に戻せないようなカスタマイズも行えません。

その点、カーリースの定額カルモくんでは、メンテナンスプランに加入することで返却時の原状回復費用が補償されます。また、契約満了時に車がもらえる「もらえるオプション」をつければ返却する必要がなくなるので、カスタマイズなどの自由度もアップするでしょう。

・中途解約が原則できない

カーリースの利用料は、本体価格から残価を引いた金額を契約年数で割っているため、中途解約をすると残りの金額を一括請求されることがあります。

カーリースを検討するときは、デメリットもしっかりと把握しておくことが大切です。

「ピクシスジョイ」は本当にあなたに合う車なのか?ピクシスジョイを徹底的に紹介!

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」ギャラリー

トヨタ「ピクシスジョイ」は、個性あふれるレトロモダンなエクステリアデザインが特徴の軽自動車です。

カーリースでの車選びに悩んでいる方やピクシスジョイについてもっと知りたい方のために、ここでは燃費やグレードなど、ピクシスジョイの魅力をご紹介しましょう。

【ピクシスジョイの魅力】

✔レトロモダンで個性を感じさせるエクステリアデザイン

✔上質でスタイリッシュなインテリア

✔「サポカーSワイド」に該当する安全性を備えている

ピクシスジョイの魅力とは?

ピクシスジョイは、ダイハツ「キャスト」のOEM供給を受けてトヨタが販売する軽自動車です。2016年8月にデビューし、現在まで1度もフルモデルチェンジは受けていません。

デビュー当時はクロスオーバースタイルの「C」、スポーツモデルの「S」、上質さが魅力の「F」の3つのスタイルが設定されていましたが、2020年3月に「C」「S」は生産終了となり、現在は「F」を残すのみとなっています。

ピクシスジョイの魅力は、洗練されたエクステリアデザインにあるといえるでしょう。欧州の街並みの中でも違和感のないレトロモダンなスタイルは、軽自動車とは思えない洗練された上質な仕上がりです。

ピクシスジョイのグレードは?

ピクシスジョイのグレードは「F X“SA III”」「F G”SA III”」「F Gターボ“SA III”」の3種類に大別されます。なお、「F X“SA III”」がベーシックグレード、「F G”SA III”」が上級グレードであり、「F Gターボ“SA III”」は「F G”SA III”」とパワートレインが異なるのみで装備内容はほぼ共通しています。

これらに加え、上級グレードには内外装の上質さを追求した「プライムコレクション」が両パワートレインともに設定されているため、ピクシスジョイは5タイプの選択肢から自身に合ったグレードが選べます。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」価格・グレード

「F X“SA III”」はキーフリーシステムやプッシュボタンスタート、プッシュ式のオートエアコンなど今時の車であれば期待したい装備は一通り備えており、ベーシックグレードといってもチープな印象を感じさせることはありません。

エクステリアデザインが持つ上質な印象を壊すことなく、実用性や快適性においても乗る方を満足させてくれるでしょう。運転席シート上下アジャスターやチルトステアリングも標準装備であり、ドライバーがベストなドライビングポジションを確保しやすいのもうれしいポイントです。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」価格・グレード

上級グレードの「F G”SA III”」「F Gターボ“SA III”」では、アルミホイールを採用し、足回りの存在感をアップ。さらにヘッドランプに1灯の光源でハイビームとロービームを切り替える「Bi-Beam LEDヘッドランプ」を採用し、上級モデルらしい先進的な雰囲気をフロントフェイスにプラスしました。

「F G”SA III”」と「F Gターボ“SA III”」は快適装備やデザイン面での差はほぼありませんが、「F Gターボ“SA III”」はパワフルなターボエンジンを搭載しているため余裕のある走りが楽しめるでしょう。高速道路を走る機会が多い方や、荷物が多い方に特におすすめです。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」価格・グレード

「F G”SA III”」「F Gターボ“SA III”」に設定のある「プライムコレクション」は、スーパーUVカット・IRカット機能付きフロントドアガラスなど快適装備のセットオプション「コンフォータブルパック」や「純正ナビ装着用アップグレードパック」が追加されることに加え、内装においてもワンランク上の上質さを追求しています。

さらに詳しくグレードの情報を見るならこちら

ピクシスジョイの内装は?

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」ギャラリー

ピクシスジョイのリアシートは、最大で240mmのロングスライドが可能。もちろん左右別々に動かせることに加えリクライニングもできるので、乗員それぞれが思い思いの楽な姿勢でドライブが楽しめるでしょう。

洗練されたエクステリアデザインが持ち味のピクシスジョイですが、内装もこだわりを感じさせるスタイリッシュな仕上がりで期待を裏切りません。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」スペック・装備比較

「プライムコレクション」以外のグレードは、ブラックとべージュの組み合わせが基本で、アクセントカラーにシルバーを採用しています。

多色使いとすることで、センスの良さを感じさせるおしゃれな室内空間を作り上げています。なお、アクセントカラーはインパネガーニッシュ、ドアトリム表皮、サイドエアコンレジスターにあしらわれます。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」スペック・装備比較

さらに、オプションの「インテリアアクセントカラー(バーガンディ)」を選択すると、アクセントカラーが深みのある大人っぽいバーガンディになり、室内の雰囲気が一変します。

また、ヘアライン調のインパネガーニッシュ、レザー調のドアトリムと素材そのものもより上質なものを採用しているため、センスの良さに加え、質感の高さも備えた魅力的なオプションといえるでしょう。

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」スペック・装備比較

「プライムコレクション」では、ブラックにブラウンのアクセントカラーを組み合わせ、シートにもレザー調素材を採用。ほかのグレードとは一線を画した、高級感のある雰囲気が魅力です。

さらに詳しく内装の情報を見るならこちら

ピクシスジョイの燃費は?

ピクシスジョイでは660cc自然吸気エンジンと、最高出力64psを発揮する同ターボエンジンの2種類のエンジンを採用しており、駆動方式は全グレードで2WD、4WDから選択できます。

ピクシスジョイのWLTCモードカタログ燃費、実燃費は以下のとおりです。

| 駆動方式 |

カタログ燃費(km/L) |

実燃費(km/L) |

| 2WD |

20.1~21.0 |

17.6~18.9 |

| 4WD |

18.5~19.3 |

12.3 |

実燃費は気温や道路環境をはじめ、電装品の使用状況や荷物の重量などに影響されるのでカタログ燃費よりは悪化するのが一般的です。

WLTCモードにおいては1~1.5割程度の差は許容範囲内といえますが、ピクシスジョイでは4WD車においてそれ以上の乖離が見受けられます。

さらに詳しく燃費の情報を見るならこちら

ピクシスジョイの安全性能は?

現在では、ほとんどの車が衝突被害軽減ブレーキをはじめとする先進安全技術を搭載する時代になりました。

通常トヨタ車にはトヨタの予防安全技術である「Toyota Safety Sense」が搭載されますが、先述したとおりピクシスジョイはダイハツが開発・製造を担うOEM供給車のため、ダイハツの衝突回避支援システム「スマートアシストIII」が全車に標準装備されています。

「スマートアシストIII」は搭載される車種によって含まれる機能に差があります。

ピクシスジョイでは、車両や歩行者との衝突回避、もしくは衝突時の被害軽減をサポートする「衝突警報機能/衝突回避支援ブレーキ機能」、ペダルやシフト操作ミス時の飛び出し防止に貢献する「誤発進抑制制御機能(前方・後方)」など、「サポカーSワイド」の認定に必要な先進安全技術を備えています。

ピクシスジョイの安全性能について、詳しくはこちら

ピクシスジョイはスタイリッシュなデザインの軽自動車が欲しい方におすすめ

ピクシスジョイの最大の魅力は、内外装ともに軽自動車の域を超えるスタイリッシュなデザインであることといえます。軽自動車であっても車のデザイン性にはこだわりたい方や、個性を表現できるモデルに乗りたい方にはおすすめの1台です。

「ピクシスジョイ」をリースするには?

出典:トヨタ「ピクシスジョイ」ギャラリー

個人向けのカーリースサービスにはさまざまな種類があります。リース会社ごとに取り扱っているメーカーや車種、契約年数などが異なるため、どれを選んでいいかわからないという方もいるのではないでしょうか。

そんな方のために、ピクシスジョイを取り扱っているリース会社や実際にカーリースを契約する際に気を付けたいこと、カーリースの利用の流れをご紹介します。

ピクシスジョイを取り扱うリース会社

・カーコンカーリース「もろコミ」

カーコンビニ倶楽部のカーリースサービス「もろコミ」は、軽自動車から商用車までさまざまな車種を選ぶことができます。

また、契約期間は7年の「もろコミ7」と9年の「もろコミ9」、11年契約の「もろコミ11」の3種類から選択が可能です。オプションプランには、カーナビやETCなどドライブに欠かせない設備がセットになったカーアクセサリーセットや、車の維持に欠かせないメンテナンスパックなども用意されています。

・コスモMyカーリース

コスモ石油のカーリースサービス「コスモMyカーリース」では、ガソリンスタンドの燃料油割引がついているのが特徴です。メンテナンスパックなしの場合は1円/L割引、メンテナンスパックつきではレベルごとに最大5円/Lまで割引が設定されています。

また、リース期間は3年、5年、7年の3つの期間から選ぶことができ、頭金やボーナス払いの有無も選択できるため、契約時の状況にあわせたプラン選びが可能です。

・おトクにマイカー 定額カルモくん

「おトクにマイカー 定額カルモくん」では、審査申込みまでオンラインで手続きできるため、忙しい方にもおすすめです。また、国産メーカーの全車種、全グレードがそろっているので、上位グレードや特別仕様車など、ほかのリース会社にはない車種も選択が可能です。

契約期間も最短1年から11年と幅広く、ライフプランに合わせやすい契約スタイルになっています。維持費が心配な方には、整備や車検基本料なども定額にできるメンテナンスプランも用意されているので、安心してカーライフが楽しめます。

リース会社選びはオープンエンドとクローズドエンドに気を付けて

カーリースの契約形態にはオープンエンドとクローズドエンドという2種類があり、契約方法によっては返却時に費用が発生する可能性があります。そのため、契約時にしっかり確認しておくことが大切です。

・オープンエンド契約

オープンエンド契約の場合、リース契約終了時の車両の価値(中古車として売却した場合の価格)を見込んだ金額(残存価格)を契約者に明示した上で、車両価格から差し引いて月額料金を算出します。また、契約満了時にはその時点の市場価格や車の状態で査定を行い、残価との差額を精算します。

車の価値は年数や走行距離が増える度に減少します。ですから、残存価格を高く見積りすぎている場合は差額が発生し、その分の費用を請求される可能性があります。

実際に、オープンエンド契約を採用しているリース会社とのトラブルで、返却のタイミングの価値が想定より下がったなどの理由で高額な費用を請求されたというケースもあるので注意しましょう。

・クローズドエンド契約

クローズドエンド契約は、残価精算による追加料金の心配がない契約方法です。オープンエンド契約と同様にリース契約終了時の車両の価値はあらかじめ設定しますが、市場価格の変動を理由にした残価精算は行いません。そのため、契約時に残存価格の明示をすることもありません。

なお、「おトクにマイカー 定額カルモくん」では、クローズドエンド契約を採用しているので、安心して利用できます。

リースを利用するときの流れ

一般的にリースの申込みはオンラインや電話などで行われます。また、審査には2〜3日、新車の納車の場合は車種によりますが1ヵ月半~2ヵ月程度かかることが多く、郵送での書類のやりとりもあるため、余裕を持って手続きをするのがおすすめです。

ここでは、「おトクにマイカー 定額カルモくん」での申込みの流れを基に、リースを利用するときの流れをご紹介します。

〈リースの流れ〉

1. 車を選ぶ

2. オンライン見積りで費用感を確認

3. 審査申込み

4. 審査通過後、車種やオプションの決定

5. 契約書を自宅に郵送

6. 返信用封筒を使って契約書を返送

7. 契約締結

8. ディーラーより納車日や必要書類の連絡

9. 自宅へ納車

定額カルモくん利用の流れを詳しく知りたい方はこちら

おトクにマイカー 定額カルモくんの自信

さまざまなリース会社がありますが、国産メーカー全車種、全グレードを取り扱う「おトクにマイカー 定額カルモくん」なら、どのグレードやカラーのピクシスジョイでも契約が可能。月々18,050円からピクシスジョイに乗ることができます。

そのほかにも、オプションプランで車検などのメンテナンスも定額制にできることや、契約満了時に車がもらえるオプションがあるなど、知っておきたい定額カルモくんの魅力をご紹介します。

国産メーカーの全車種から選べる!

定額カルモくんでは、国産メーカーの全車種、全グレードを取り扱っており、メーカー保証付きのディーラーの新車に乗ることができます。

グレードやボディカラー、オプションも自由に選択・カスタマイズできるため、マイカーのように自由にカーライフをお楽しみいただけます。

また、どんな車を選んで良いかわからないという方は、車選びのプロが希望条件などをもとにアドバイスしてくれるので、ライフプランや生活スタイルに合った最適な1台を見つけられるはずです。家族や友達と大人数で出かけたい、趣味に使いたい、とにかく安く車が欲しいなど、車のことなら何でも気軽に相談してみましょう。

頭金不要、充実したメンテナンスプランも用意

「おトクにマイカー 定額カルモくん」では、頭金などの初期費用やボーナス払いが不要なため、月々の利用料金のみでリースが可能です。

リース料金には、自動車税(種別割)や自動車重量税などの税金、自賠責保険料などが含まれているので、急な出費もなく、家計管理も簡単です。

さらに、定額カルモくんでは選べるメンテナンスプランを用意しています。メンテナンス料金を定額にできるだけでなく、全国30,000店舗以上の指定の大手整備工場で車検や点検を行えるため、お店を探したり見積りを比較したりといった手間も省くことができます。

〈定額カルモくんのメンテナンスプランのおもなサービス内容〉

- 返却時の原状回復費用補償

- 車両点検、法定12か月点検

- エンジンオイルやオイルフィルター交換、バッテリーなどの交換

- タイヤの交換やローテーション、ホイールバランス調整

- メーカー保証と同程度の延長保証

など

もっと詳しくメンテナンスプランについて知りたい方はこちらをご覧ください

原状回復費用の心配から解放される「もらえるオプション」

カーリースの大きなデメリットといわれていた契約満了時の車の返却ですが、定額カルモくんでは、カーリース契約満了後に車がもらえる「もらえるオプション」をご用意しています。

月額料金に500円プラスすることで、車がもらえるオプションに加入が可能。加入条件は7年以上の契約で、全車種が対象となっています。リース契約満了後の原状回復も気にすることなく、リース車をマイカーとして使い続けることができるプランです。

そして、カーリースの概念を変える全車7年以上の契約で「走行距離制限なし」!

カーリースでは、返却時の車の価値が想定残価を下回るリスクを避けるために、ひと月の走行距離を制限しているケースが一般的です。しかし定額カルモくんには、7年以上の契約なら走行距離制限がありません。

車の利用頻度が高い場合や長距離移動が多い場合でも、走行距離を気にすることなく利用できることで、よりマイカーに近い感覚でカーライフを楽しめるようになるでしょう。

ピクシスジョイに乗るなら定額カルモくんで決まり!

頭金などの初期費用不要で新車に乗れるカーリースなら、車選びの際の選択肢の幅が広がる可能性があります。快適性を高めるパッケージオプションが標準装備であることに加え、レザー調シートなど上質な内装を備えたピクシスジョイの「プライムコレクション」も視野に入ってくるかもしれません。

さらに業界最安水準の定額カルモくんであれば、毎月の負担を抑えながらカーライフが楽しめることに加え、7年以上の契約で走行距離制限なし、「もらえるオプション」の追加で契約満了時にピクシスジョイがもらえるなどのメリットもあります。

「おトクにマイカー 定額カルモくん」で、負担の少ないカーライフを実現してみませんか。

よくある質問

Q1:ピクシスジョイのリース料金は月額どのくらい?

A:カーリースの月額料金は契約期間によって変わります。長期契約にするほど月々の支払額は抑えられるのが一般的ですが、中途解約ができない点を考慮して無理のない契約期間を設定することが大切です。定額カルモくんでは、最長の11年契約なら月々10,000円台で新車のピクシスジョイが利用できます。

Q2:ピクシスジョイにリースで乗るメリットは?

A:カーリースでは頭金などの初期費用が不要、まとまった費用を支払うことなく新車に乗れるため、レザー調シートを備える上級グレードの選択も視野に入ってくるかもしれません。また、定額カルモくんであればさらにメンテナンスプランを追加して車検やメンテナンスの費用もリース料金にまとめられるほか、7年以上の契約で走行距離制限がなくなるなどのメリットもあります。

Q3:ピクシスジョイはどのような方におすすめの車?

A:ピクシスジョイは、クラスを超えるデザイン性の高さが魅力の軽自動車です。エクステリアはもちろん、インテリアにおいてもスタイリッシュで個性を感じさせる軽自動車を探している方にはぴったりのモデルでしょう。

※この記事は2022年3月時点の情報で制作しています

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( カーリースでピクシスジョイに乗るメリットについて詳しく解説!|カーリースならカルモマガジン - カルモマガジン )

https://ift.tt/xisI2Y0