スマホを使っていると送られてくる、「システムからのお知らせ」「○件のアプリが更新待ちです」「○○アップデーター」といったアップデートのお知らせ。

“したほうがいい”のはなんとなく理解していても、その時点でとくに不都合がなければ、ついついあと回しにしてしまう人も多いのではないだろうか。なかにはアップデートのお知らせそのものを、よくわからない危険な通知と捉えて無視している人もいるかもしれない。

そこで今回は、そもそもスマホにはなぜアップデートが必要なのかを解説。さらにはアップデートの種類や方法、注意点、作業の煩わしさを解消する賢いアップデート術についても紹介しよう。

アップデートの代表格「OSアップデート」

まずは、アップデートの代表格ともいえる「OSアップデート」。OSアップデートとは、簡単にいうとスマホを最新バージョンのOSに更新すること。Androidスマホの場合は年に1回行われ、さまざまな機能の改善に加え、多くの新機能が搭載される。

2019年9月にリリースされたAndroid OS「Android 10」では、スワイプだけでホーム画面に戻ったりアプリを切り替えたりといった操作ができる「ジェスチャーナビゲーション」や、入力するのが面倒なWi-FiのパスワードをQRコードで共有する機能、スマホの画面を黒基調にする「ダークテーマ」など、さまざまな目玉機能が導入されている。

アップデートの実施は機種ごとに順次行われるので、自身の機種の対応については以下一覧から確認してほしい。

- もっと知りたい

- 製品アップデート情報一覧

そもそもアップデートはなぜ必要?

しかし、そもそもスマホにはなぜアップデートが必要なのだろうか。理由は大きく分けて3つある。

①スマホを安全に利用するため

インターネットの世界では、スマホのセキュリティ上の脆弱性を狙った攻撃が日々行われている。たとえば、画像を開くだけでハッキングされてしまったり、Wi-Fi利用時にクレジットカード番号を抜き取られたり……。スマホにこっそりと侵入し、知らないうちに個人情報を盗み出していくウイルスに感染するリスクもある。

このような脆弱性は時間の経過とともに発見されることが多く、通信会社や携帯電話メーカーもそのたびに対策を講じ、アップデートによって問題を修正するプログラム「セキュリティパッチ」を提供している。アップデートだけでこれらのリスクを完全に払拭できるわけではないが、スマホをしっかりと最新の状態に保ち、危険を少しでも減らすことが大切だ。

②不具合の改善

スマホを使っていると、ふいに原因不明の不具合が発生することがある。スマホもコンピュータの一種である以上、どうしてもプラグラムの不具合は発生してしまう。こういった部分の修正も、アップデートの重要な役割だ。

たとえば「カメラアプリで録画した動画にノイズが入る」「ホーム画面が正常に作動しない」「カメラで撮影した画像が保存されない」など、故障を疑って店頭に持ち込まれたスマホが、アップデートするだけで改善することもある。

いかにもスマホ本体のハードの故障に見える不具合が、実はソフトの設定などに原因を抱えているケースもあるのだ。もし不具合を感じたら、まずはアップデートを試してみよう。

③新機能の追加や改善

機能面の向上もアップデートのメリットのひとつ。便利な新機能が追加されるのはもちろんのこと、電池持ちや表示速度など、スマホそのもののパフォーマンスが上がるケースも少なくない。これまで使いにくかった機能が一気に改善されることもある。

ちなみに、「アップデートするとなにかと不具合が発生する」というイメージを持っている人もいるかもしれない。だが、KDDIならびにメーカー各社は過去に起こったトラブルの原因を常に精査しており、その蓄積によって品質は向上している。

アップデートにはいろいろな種類がある

ひと口にアップデートといってもいろいろな種類が存在する。

・OSアップデート

OSとは、スマホを動かすための基本的なソフトウェアのことで、それを最新の状態にするための重要なアップデートとなる。

・セキュリティパッチのアップデート

Google社から提供されるセキュリティパッチを適用することで、セキュリティの向上を実施するもの。脆弱性の問題を解消し、ウィルスなどの危険から守る手立てとなる。

・不具合の改善

スマホを使用しているなかで発生する不具合を解消するためのアップデート。より快適にスマホを使うために欠かせないものだ。

・各種アプリのアップデート

スマホ本体のアップデートだけでなく、アプリのアップデートも存在する。Google Playで管理されているアプリはGoogle Playストアから、携帯電話メーカーのアプリは通知からアップデートすることが可能だ。auユーザー向けのアプリについては、Google Playストアまたはau Marketからアップデートができる。できれば、アップデートの有無をひと月に1回は確認するよう習慣づけておきたい。

なお、世の中にはここに含まれない「提供元が不明のアプリ」もあるが、アップデート以前の問題として、スマホにダウンロードすること自体、避けるべきだ。Google Playストアやau Marketから配信されるアプリは、それぞれの設ける基準をクリアしており、安全性が担保されている。提供元が不明のアプリは基準に適合するかチェックされておらず、ウイルス感染などのリスクも高いため、重大なトラブルの引き金にもなりかねない。

いずれもアップデートすることで、機能の向上・改善を期待できる。一方でアップデートを怠っていると、不具合をもたらす原因やウイルスに狙われる脆弱性もそのままになってしまう。あまりに古いOSを使っていると、サービスやサポートの対象外になることもある。

アップデートの方法

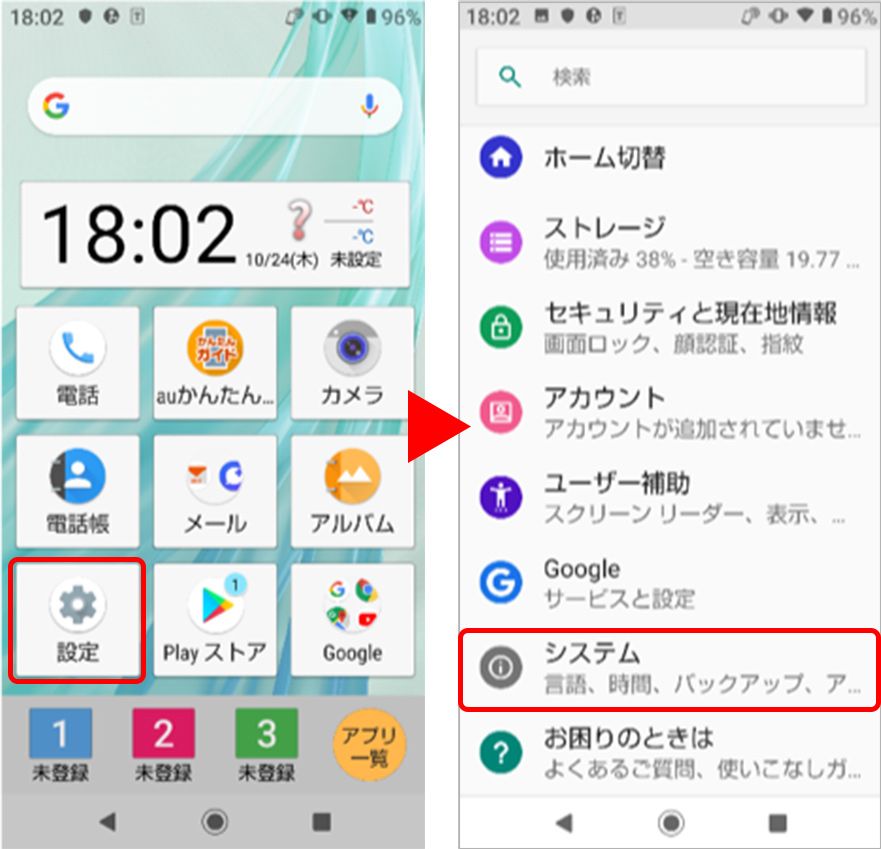

ここからはSHARPの「AQUOS Sense2かんたん」を例に、実際のアップデート方法を紹介する。

1. ホーム画面で[設定]アプリから[システム]をタップ

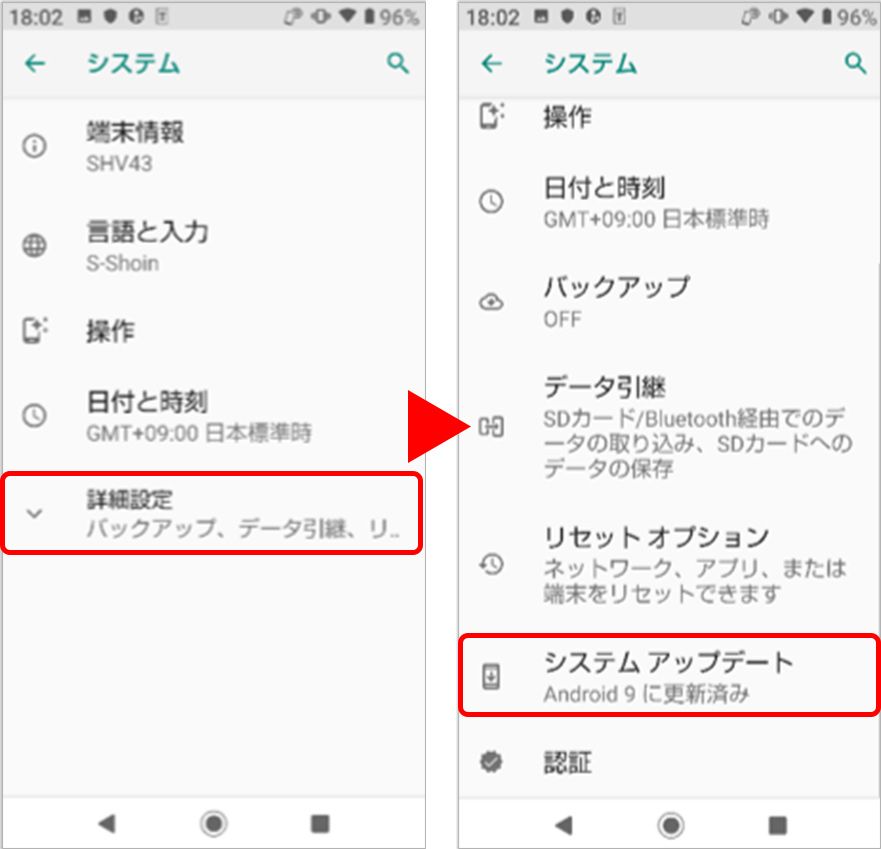

2. [詳細設定]から[システムアップデート]をタップ

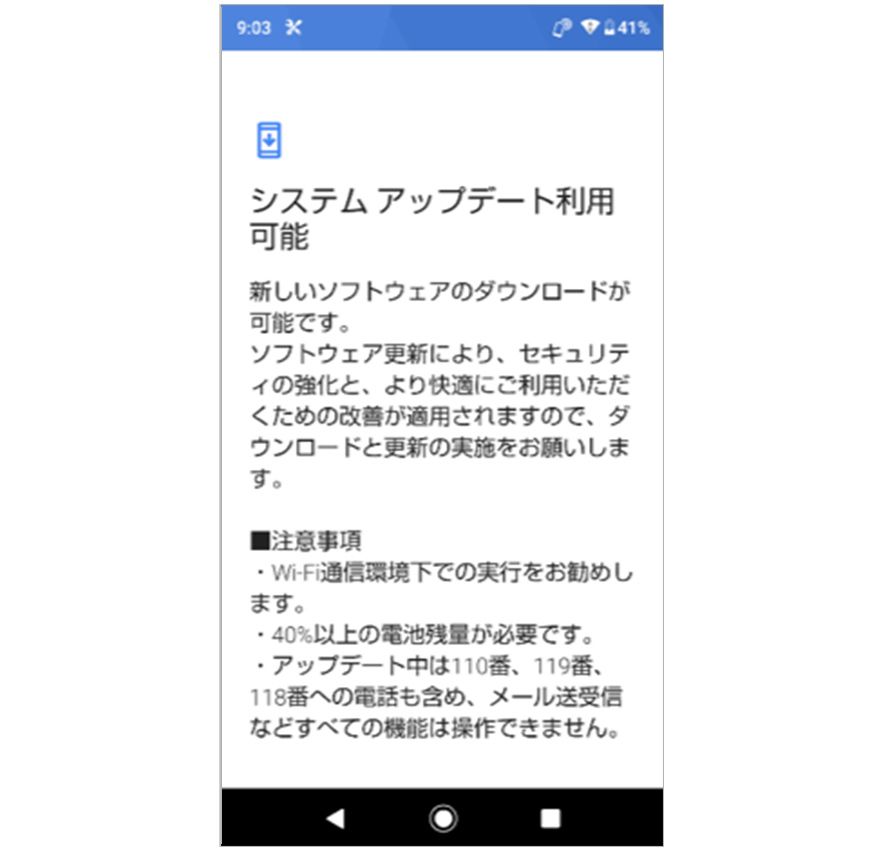

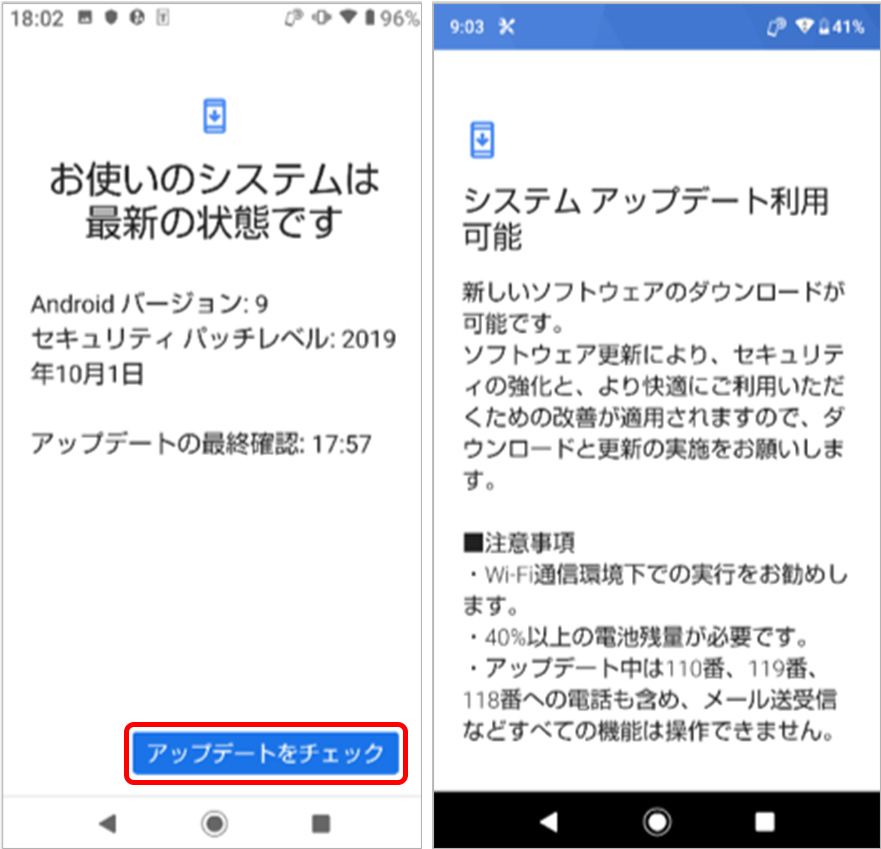

3. [アップデートをチェック]を選択し、「システムアップデート利用可能」と表示されたらダウンロードを開始しよう

ちなみに、ほかの機種のアップデート手順を確認したい場合は、下記の「製品アップデート一覧」から各機種のページを開き、「4.アップデートの方法」内の「アップデートガイド」のファイルを参照してほしい。

- もっと知りたい

- 製品アップデート情報一覧

スマホを使いながらできる賢いアップデート術「自動アップデート」

アップデートを実行すると一定の時間がかかるので、そのあいだスマホが使えなくなることを懸念したり、そもそもアップデートのお知らせをチェックするのが面倒で、ついついあと回しにしてしまうという人もいるだろう。

そこでおすすめなのが、スマホを使用しながらアップデートできる「自動アップデート」という方法。この設定をオンにしておくだけで、バックグラウンドでデータのダウンロードが実施されるため、アップデート中でも普段どおりスマホを操作することが可能だ。また、スマホ本体やアプリがアップデートされるたびに自動で情報を取得してくれるので、アップデートの見落としを防ぐことにもつながるだろう。

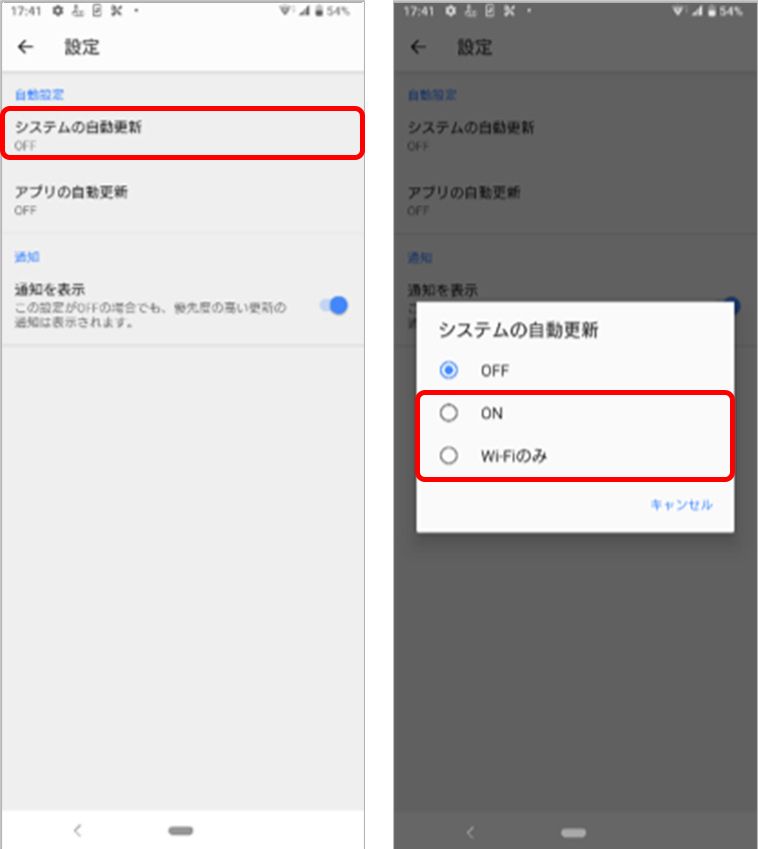

ここからはソニーモバイルの機種を例に、自動アップデートの設定方法を紹介する。

1. [設定]アプリを開き、[システム]▶[ソフトウェア更新]と進む

2. [本体ソフト]をタップし、右上の[…]マークのメニューから[設定]を選択

3. [システムの自動更新]をタップし、[ON]を選択。これにより、OSやセキュリティパッチといったシステム面の自動アップデートがオンに

※「ON」を選択した場合、Wi-Fiと4G(LTE/WiMAX 2+)環境下で自動アップデートが行われる。4G(LTE/WiMAX 2+)通信を利用したソフトウェアアップデートを実施した場合、データ通信量が使われることがあるので気をつけたい。

4. アプリの自動アップデートもオンにしたい人は、[アプリの自動更新]▶[ON]と進めばOK

5. 実際にデータのダウンロードが完了すると、再起動を促す通知画面が表示される。[再起動]をタップして再起動後、アップデートが適用される。

基本的にAndroidの場合、自動アップデートはWi-Fiと4G(LTE/WiMAX 2+)環境下で行われ、一部のファイルサイズが大きいアップデートはWi-Fiの利用をおすすめしている。なお、自動アップデートは一部の機種には対応していないため、注意してほしい。

- こちらの記事もあわせてどうぞ

- 勝手に通信、バッテリー激減…iPhoneのムダを解消する7つの対策

アップデートする際の注意点

アップデートにあたっては注意しておきたいポイントもある。

・本体のバッテリー残量が十分な状態で行う

・なるべくWi-Fi環境下で行う

・アップデート中は電源を切らない

・電波が安定している場所から移動せずに行う

・データのバックアップを取っておく

アップデート中は大量のデータ通信が発生するため、Wi-Fi環境下で行うのがベストだ。さらに、アップデート中に電源が切れると更新に失敗するばかりか、場合によってはスマホのデータが損なわれることもある。しっかりとバックアップを取り、本体のバッテリー残量を十分な状態にしておこう。充電しながらアップデートするのも有効だ。

注意したい「ニセ警告メッセージ」

もうひとつ気をつけたいのが、スマホを利用していて突然「警告! ウイルスが○個検出されました」などのメッセージが表示されるケース。多くの場合は「今すぐウイルスを除去する」のようなボタンに誘導されるが、決して押してはならない。それは「警告」ではなく、ウイルス対策ソフトを装って不正アプリなどをインストールさせる「広告」かもしれないからだ。

もちろん、本物のウイルス対策ソフトの警告メッセージという可能性もゼロではない。ひとつの見分け方として、本物の場合はアプリの「インストール」ではなく「削除」を促すことが多いので、頭に入れておこう。

ニセの警告メッセージが表示されないようにする対策は、まずは提供元が不明のアプリをインストールしないこと、知らない相手からのメールに添付されたファイルやURLを開かないことなどが挙げられる。詳しい対策や対処法については、以下の記事を確認してほしい。

- こちらの記事もあわせてどうぞ

- Androidスマホ『ウイルス感染』 警告された時の原因と対処法

不具合に悩まされている人も、まずはアップデートから

スマホに新たな機能を加え、より快適に進化させてくれるアップデート。お知らせが届いたら確認するのはもちろん、普段から更新のチェックを習慣づけておきたいところだ。不具合に悩まされている人もアップデートひとつで改善されるかもしれないので、まずは試してみてほしい。

Let's block ads! (Why?)

"メリット" - Google ニュース

February 20, 2020 at 08:10AM

https://ift.tt/2SGXoJP

スマホのアップデートしないとどうなる? メリットや注意点、賢いアプデ法を紹介 - TIME&SPACE

"メリット" - Google ニュース

https://ift.tt/38gOzMt

Shoes Man Tutorial

Pos News Update

Meme Update

Korean Entertainment News

Japan News Update