2022年4月29日(米国時間)にWindows Insider ProgramのDev ChannelとBeta Channelに対しWindows 11 Insider Previewの「Build 22610」が公開されたが、数ある変更点の中で下記の記載があった。「SMB1」とは、ネットワーク越しにファイルやプリンタ共有を行うプロトコル「Server Message Block v1.0」のことで、この機能がWindows 11 Homeで完全に無効化されたという話だ。

この変更は、2022年後半にやってくるWindows 11の次期大型アップデート(機能アップデート)の「22H2」に相当する機能として有効化されるもの。Home以外のProやServerといった製品ではWindows 10の時代から既に無効化されており、40年近い歴史を誇るこのプロトコルはようやくその役割を終えようとしている。

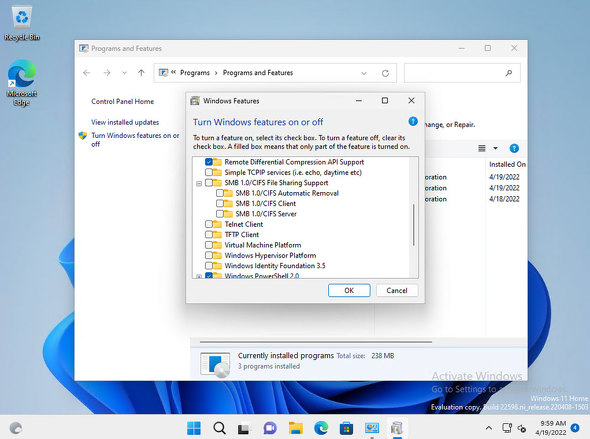

Windows 11 Home edition Dev and Beta Channel builds no longer enable the SMB1 client by default. If you have installed SMB1 manually or upgraded from a previous version of Windows where SMB1 was installed, upgrading to the latest Dev and Beta Channel build will not remove SMB1.

この背景については、同社のネッド・パイル(Ned Pyle)氏が4月中旬ごろに既に解説しているが、今回は少しだけSMBの歴史を振り返りつつ情報を整理してみたい。

SMB登場からSMB3、そしてSMB1廃止提案まで

ネットワーク通信機能を標準で備えていた初のWindowsである「Windows for Workgroups 3.1」が日本ではリリースされなかったため、こと国内で初のネットワークOSとなったのが「Windows 95」だが、前述のようにSMBの歴史はさらに古い。

Wikipediaの記述によれば、IBMでSMBが1983年に開発された当時、その狙いはMS-DOS(PC-DOS)におけるローカルディスクのアクセスをつかさどる「INT 21h」をネットワーク上のファイルへと拡張することにあったという。つまり、SMBの歴史はWindowsそのものより古いことになる。

初期のSMBはLAN上のデータ転送にNetBIOS(NetBEUI)を用いてノード同士の直接通信を行うことを想定していたため、例えば社内LANを組んだときにローカルネットワーク内でのアクセスでは問題なかったものの、ルーターをまたいで複数のセグメントをまたぐような比較的大きなネットワーク上では通信できない問題があった。

その解決策の1つは、TCP/IPのような比較的大きなネットワークでもルーティングを行うことで通信が可能なプロトコルを用いることで、「NetBIOS over TCP/IP」のような形でNetBIOSの通信をTCP/IPに中継させて解決させることが行われた。

このように、転送用の下位プロトコルを選ばずにSMBの機能を実装できる仕組みを「CIFS(Common Internet File System)」と呼んでいたりするが、SMBとCIFSの違いと言葉の定義についてはこちらの記事を参照してほしい。

このように、Windows 95が登場して企業システムにも広がりを見せ始めた1996年から1997年くらいにかけて、手軽に社内LANを構築してファイル/プリンタ共有を行う企業が増えてきたと思う。NovellのNetWareの代わりにWindows Serverを導入するケースも増え、いわゆるクライアント/サーバ型のアプリケーションが増加したのもこの頃だ。Linux/UNIX上でもWindowsマシンとのファイル/プリンタ共有を可能にするSambaが登場したり、急速に企業のコンピュータシステムのネットワーク化が加速していく。

ただ、SMBの利用増加と発展とともに課題も増え、その改良版にあたる「SMB 2.0(以下、SMB2)」がWindows Vistaとともに2006年にリリースされた(以後、それより前のバージョンをSMB1と表記)。

SMB2の特徴はSMB1でのレガシーサポートを排除し、処理をシンプル化することでネットワークやノードへの負担を軽減し、高速化を実現している。その後もSMBは改良が続けられ、2012年にはWindows 8のリリースに合わせて「SMB 3.0(以下、SMB3)」が発表されている。

一連のバージョンアップの中で、セキュリティやスケーラビリティが大幅に改良されており、MicrosoftではSMB3の発表に合わせて「SMB1の退役」についての議論を持ち出している。つまり、SMB1の廃止が提案されてから実際にそれが実行されるまで10年の歳月を要したことになる。

関連記事

SMB1廃止のメリットとデメリット

SMBの特徴として、相手側の通信環境に合わせてSMBのバージョン(ダイアレクト)が選択されるという仕組みがある。先ほど紹介した記事のマトリクスにもあるが、通信を行う両者が可能な限り最上位のバージョンを選び、そうでなければ少しずつバージョンを落としていく。

Windows XP以前のクライアントはSMB1しかサポートしないため、仮にもう片方のOSがより新しいバージョンのWindowsであっても、通信そのものはSMB1で行われることになる。つまりSMB1の廃止で何が起こるかといえば、SMB1をサポートしないOSとSMB1しかサポートしないOSの間で、同通信を介したファイル/プリンタ共有が行えなくなる。

パイル氏の説明によれば、Windows 10(と同バージョンベースのWindows Server)では2017年にリリースされた「Fall Creators Update(RS3)」の時点でSMB1のサービスが標準で外されている。

この時点ではSMB1の“サーバ機能”がほとんどのWindowsのエディションで廃止となり、SMB1の“クライアント機能”についてはHomeとProの2つのエディションでのみ残された状態になっていた。これは、まだ家庭用や中小企業(SMB)のネットワーク環境でまだSMB1しかサポートしないNAS製品などが存在したことを考慮したためだという。

その後、「October 2018 Update(1809)」のタイミングで、ProについてはSMB1の通信が15日間行われない場合に自動的に“クライアント機能”を削除する仕様を導入した。そして現在、SMB1の“クライアント機能”が残っているのはHomeのエディションのみの状態になっている。

つまり、現状でWindows 10の多くのマシンとWindows XP以前のマシン、あるいはSMB1しかサポートしない古いネットワーク機器の間でファイル/プリンタ共有が行えなくなっているということだ。

実際にこの環境でファイル/プリンタ共有を行っているユーザーがどれだけいるか分からないが、これがデメリットの1つだ。パイル氏が2019年時点でSMB1しかサポートしないネットワーク機器のリストを紹介しているが、家電に付随しているちょっとしたネットワーク機器など、意外なところでレガシーサポートに引っかかる可能性が現在もなおある。

一方で、SMB1の機器がネットワークから排除されれば前述のバージョン選択の仕組みに由来するサーバのパフォーマンス低下といった問題も解決し、セキュリティ上の安全性も向上するため、ネットワーク管理の面では大きなメリットになる。

まとめると、Microsoftが何年にも渡ってWindowsのHomeエディションのみSMB1サポートを残してきたことからも分かるように、多くの場合問題となるのは家庭内ネットワークと、一部のSMBネットワークということになる。

管理された企業ネットワークの場合、接続される機器のバージョンやソフトウェアも厳密に管理されるため、SMB1のみしかサポートしない機器がそのまま“ぶら下がっている”というケースは少ないだろう。2022年後半、この機能が完全に無効化される前に、いま一度家庭のネットワーク環境をチェックしてみるといいかもしれない。

関連記事

関連リンク

からの記事と詳細 ( 意外な落とし穴があるかも SMB1廃止のメリットとデメリットを考える:Windowsフロントライン(1/2 ページ) - ITmedia PC USER - ITmedia PC USER )

https://ift.tt/emofCBh

No comments:

Post a Comment