この1年ほどで企業も急速に唱えるようになったSDGs。Sustainable Development Goalsの略で持続可能な開発目標と訳される。2015年に国連で採択されてから6年がたつ。

とはいえ、ただ唱えているだけ――の可能性も考慮しなければいけない段階にそろそろ来ているのではないだろうか。

もちろん、企業活動と社会貢献活動を両立させること自体は否定されるべきものではない。だが、同時に、それによるイメージの向上も生まれることは確かだ。ここが難しいところで、その企業イメージの向上が目的になってしまっているのか、社会貢献活動の順当な“結果”になっているのかは、じっくりとその企業を見ていかないと分からない部分が大きい。

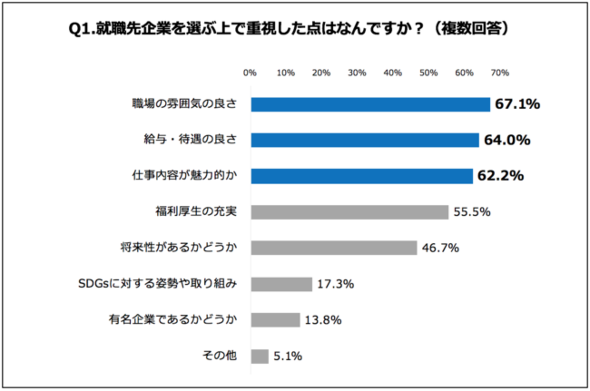

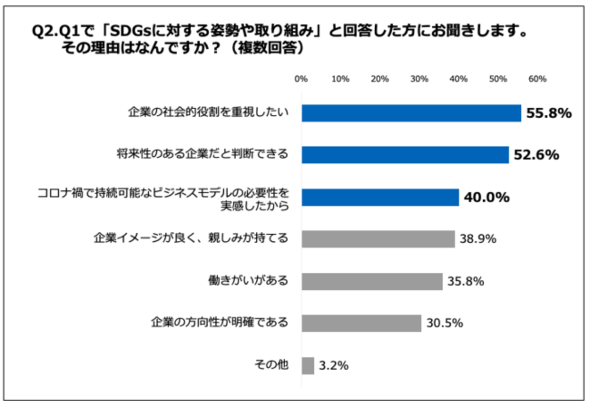

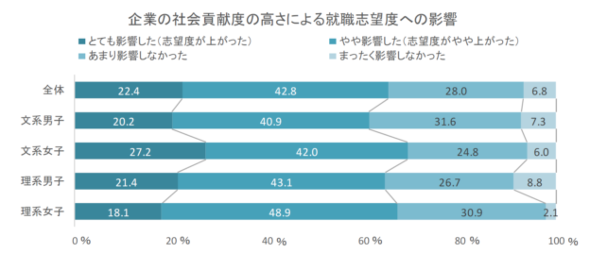

実際、22年卒の就職活動生を対象にした調査では、「就職先企業を選ぶ上で重視した点」として「SDGsに対する姿勢や取り組み」とした学生が17.3%。企業の社会貢献度の高さが志望度に「影響した」と答えた学生は、65.2%もいる。少なくとも、新卒採用活動においては、SDGsを唱え、社会貢献度の高さをアピールすることが企業にプラスに働いていることが分かる。

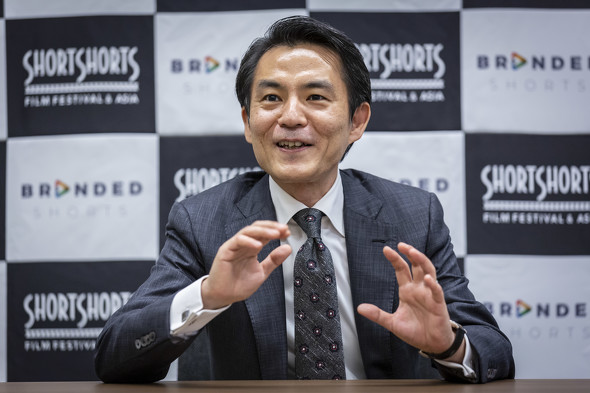

今回のトップインタビューでは、デロイトトーマツコンサルティング代表執行役社長の佐瀬真人氏を取り上げる。同社はSDGsという言葉が流行する前から貧困問題や環境問題に向き合ってきた当事者であり、新たな企業スローガンとして「Lead the way」を掲げ、「日本から、より良い明日を創るために、進むべき未踏の道を指し示す―」存在であり続けたいと語っている。話を聞くと、SDGsが経営にもたらすメリットが見えてきた――。

佐瀬真人(させ・まさと)デロイト トーマツ コンサルティング代表執行社長。2000年3月、慶應義塾大学環境情報学部卒業。同年4月、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社に入社。08年7月、執行役員就任。18年6月、CSO(最高戦略責任者)および経営会議メンバー就任。19年6月、代表執行役社長に就任(現任)。製造業を中心に事業戦略立案、マーケティング戦略立案、技術戦略立案、組織・プロセス設計に関するコンサルティングに従事。特に自動車業界においては自動車メーカー、自動車部品サプライヤー、販社・ディーラーの領域をカバーする経験を持つ(以下撮影:山崎裕一)

佐瀬真人(させ・まさと)デロイト トーマツ コンサルティング代表執行社長。2000年3月、慶應義塾大学環境情報学部卒業。同年4月、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社に入社。08年7月、執行役員就任。18年6月、CSO(最高戦略責任者)および経営会議メンバー就任。19年6月、代表執行役社長に就任(現任)。製造業を中心に事業戦略立案、マーケティング戦略立案、技術戦略立案、組織・プロセス設計に関するコンサルティングに従事。特に自動車業界においては自動車メーカー、自動車部品サプライヤー、販社・ディーラーの領域をカバーする経験を持つ(以下撮影:山崎裕一)メンバーファースト経営を掲げる

――就任3年目になりますね。ここまで佐瀬社長が大事にしてきたことは何ですか?

就任当初から「メンバーファースト経営」を掲げて走ってきました。メンバーとは従業員のことです。これまでは「コンサルティングファームたるもの、クライアント企業のことを最優先」という空気が強くあったんです。ただ、ともすればクライアントの名のもとに自らを犠牲にしているといった誤った感覚も生み出しかねません。

クライアントの要望にハイレベルに応えていくためには、まず一人ひとりが当社で働くことでプロフェッショナルとしての幸せを感じられることが大切です。それが強い「個」と、良いチーム、そしてクライアントのために革新的なサービスを生み出す源泉だと考えており、メンバーファーストを掲げています。

――メンバーファーストを掲げる経営的意義はどこにあると考えていますか?

メンバーは最大の資産なんです。そんなメンバー自身が、この会社は自分自身が最大に輝ける場所だと感じてくれること、さらにはその魅力を発揮して働き続けてくれることが、ビジネスを成功させる上で絶対に必要で、われわれの競争力に直結してくると思っています。だから、まだまだ成長産業であるコンサルティング業界の経営では、いかに優秀な人材を確保するのかが、大事なポイントなんです。

――人材確保の大きな機会となる新卒採用に関してはどう考えていますか。

当社は年間200〜300人の新卒を採用しています。面接の場などで、彼らになぜコンサルティングファームに入りたいかを聞くと、「社会貢献したいからです」という答えが返ってくるんです。意外じゃないですか?(笑)。

新人研修の最後には、それぞれに仕事を通じて成し遂げたい夢を発表してもらうんですが、それも約8割が「社会に貢献したい」という思いに結びついたものです。それはもちろん、当社のコンサルティングを通して社会を良くしていきたいという思いとも通じるものです。

グローバル共通のパーパス(企業の存在意義)として“Make an impact that matters”を掲げているのですが、「社会に大きなインパクトを与える会社でありたい」という企業理念は、若い人から見ても自己実現ができる環境と捉えてもらえている実感があります。

――コンサルティングファームの志望者は高待遇を求めている印象があったので意外でした。

そこはもちろんあると思います。言い方を変えれば、社会貢献を通じた自己実現と短期間での成長なども含めた高待遇であり、一つでは満足しない。ある意味で、欲張りな人たちが志望している感覚はあります。社会のためになりたいと思ったら公務員になる選択肢やNPOに従事する選択肢もあります。ただ、それに合わせて早くしっかりビジネス感覚も身につけたい……となったら当社のような会社が選択肢に入ってくるのではないでしょうか。

実際に中途採用だと、公務員の方が入ってきたり、逆に当社を卒業してNPOに行く方もいらっしゃいます。

――そういう意味でも、企業としてSDGsを外に発信していくことは有意義なことなのでしょうか。

間違いないですね。ビジネスの場面においても未来のメンバーに対しても、SDGsという共通言語が使えるようになったことはとても大きいです。当社は、SDGsという言葉が浸透する前から「ソーシャルインパクト」という名前で社会課題を解決する取り組みをしてきたわけですが、理解がされやすくなっていると感じます。

関連記事

「経済合理性のリ・デザイン」

――その社会課題解決の取り組みには例えばどんなものがあるのでしょうか?

コンサルティングファームだからこそできることに着目しています。つまり、あるべき社会やそのための道筋を描き、課題解決に伴走していく取り組みです。チョコレートの原材料であるカカオは、児童労働によって支えられている面があります。しかし、消費者が実際にコンビニでチョコレートを見ても、その商品が児童労働によって作られたカカオを使っているものなのかどうかは分からないんですね。どうしたら日本企業がその問題を解決できるかと考えたときに、ひとつはメーカーが「私たちは児童労働によって作られたカカオを使っていません」と宣言する手段があります。

仮に値段が高くなったとしても、児童労働には反対だというメッセージを発する。そうすると、その企業の高邁(こうまい)な理念に共感する消費者がついてくる。ただ、そうしたメッセージングだけでは限られた範囲内でしか広がらない現実的な経営的課題もあります。

――確かに、一部の意識の高い層にしか届かない部分もありますね。

そこでコンサルティングファームだからこそできる解決策は「経済合理性のリ・デザイン」だと考えています。企業も消費者も経済合理性によって動くことを現実と捉え、そもそも取り巻く社会や経済ルールそのものを変えてしまおうというものです。

カカオの例で言えば、児童労働によって作られたカカオに高い関税をかける仕組みを作ります。そうすると、そのカカオは高値になるので、企業はそれを選ぶ経済合理性がなくなりますよね。あわせて、どのカカオが児童労働のものではないかを、流通上もしっかりと追えて認証する仕組みを、ブロックチェーンの技術を利用して作ろうとしています。

――経済合理性もある上で、社会貢献もできる仕組みを作ろうとしているんですね。

環境の悪化や人権侵害などSDGsで掲げられている課題には、経済合理性が起因しているケースが多くあります。一方で、企業にとっては利益を損なわない仕組みがないと、どんなに社会貢献度が高くてもサステナブル(持続可能)ではないわけです。われわれコンサルティングファームができることは、第三者的な立場から企業同士の利害を調整して、変化を加速させていくことです。それが結果、大きな社会変革につながると信じています。

関連記事

アナウンサーやコピーライター、新聞記者も採用

――以前から社会課題解決に取り組んでいるということですが、最近特に感じた変化はありますか?

コロナがやってきて、多くの企業があらためて原点に立ち返ろうとしている気がします。パーパス経営といった言葉も最近よく聞くようになっていますが、あらためて「自分たちの企業の存在価値って何なんだろう」という基本に立ち戻って、事業やポートフォリオを見直そうという動きが増えていますね。

そのときに「自分たちのやろうとしていることは、SDGsのこの項目に貢献している」などと確認することもできます。そういったコミュニケーションをする上でも、SDGsがより広く通じる共通言語になってきていることのありがたさは感じますね。

――その他に社内でSDGs的な取り組みはしていますか?

多様性を意識して採用活動をしています。例えばノンネイティブジャパニーズ、外国籍などのインターナショナルメンバーが全社員の10%を占めています。

――人材の多様性を担保することによって、どんな経営的メリットがありますか。

国籍やバックグラウンド、専門性の多様なメンバーがチームとして協働することで、異なる視点で物事を捉え、より革新的な価値を提供できるようになります。当社にはコンサルタントに加え、エンジニア、デザイナー、データサイエンティストなど、各分野のスペシャリストが集っており、また前職もコピーライターや新聞記者、アナウンサーと多様です。

例えばクライアントに向けた提案書を作るときは、デザイナーと元・新聞記者や元・コピーライターにも組んでもらいます。そこでデザイナーにはグラフィック面でのイメージの創造を担当してもらう。一方で、文章能力に長けた彼らには、提案書で何が一番言いたいのかを抽出して文章で表現してもらいます。そういった得意分野が違うメンバー同士が組むことで、より創造的な仕事ができるようになるんです。

著者プロフィール

霜田明寛(しもだ あきひろ)

1985年東京都生まれ。東京学芸大学附属高等学校を経て、2009年早稲田大学商学部卒業。文化系WEBマガジン『チェリー』編集長。『マスコミ就活革命〜普通の僕らの負けない就活術〜』(早稲田経営出版)など、3作の就活・キャリア関連の著書がある。ジャニーズタレントの仕事術とジャニー喜多川の人材育成術をまとめた4作目の著書『ジャニーズは努力が9割』(新潮新書)は5刷を突破のロングセラーに。。J-WAVE『STEP ONE』・SBSラジオ『IPPO』などメディア出演も多く、日々の仕事や映画評、恋愛から学んだことなどを発信するネットラジオVoicy『霜田明寛 シモダフルデイズ』は累計再生回数200万回・再生時間15万時間を突破するなど話題に。Twitter。

関連記事

からの記事と詳細 ( SDGsが経営にメリットをもたらす、これだけの理由 デロイトトーマツコンサルティング佐瀬社長に聞いた - ITmedia )

https://ift.tt/3mNqlDB

No comments:

Post a Comment